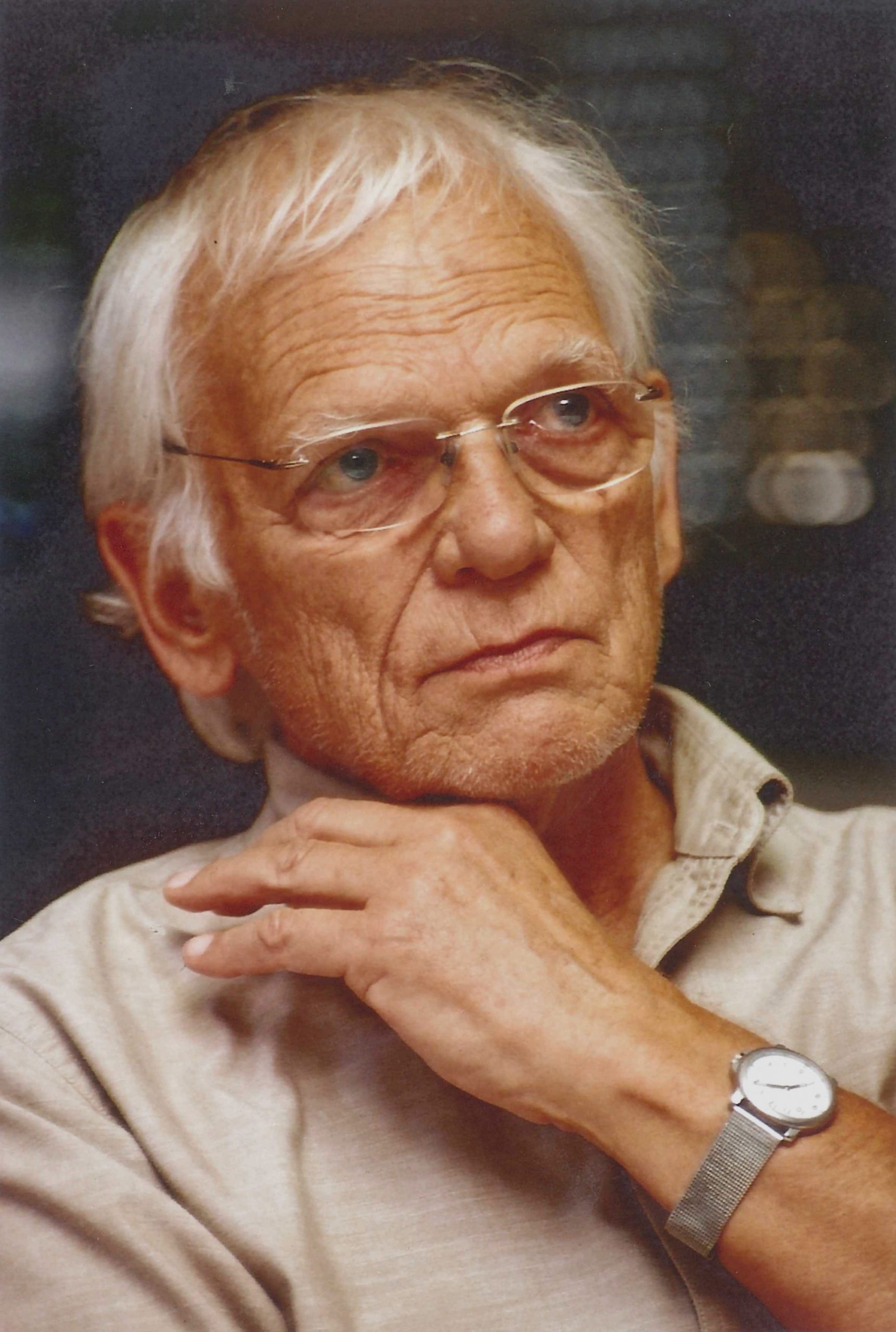

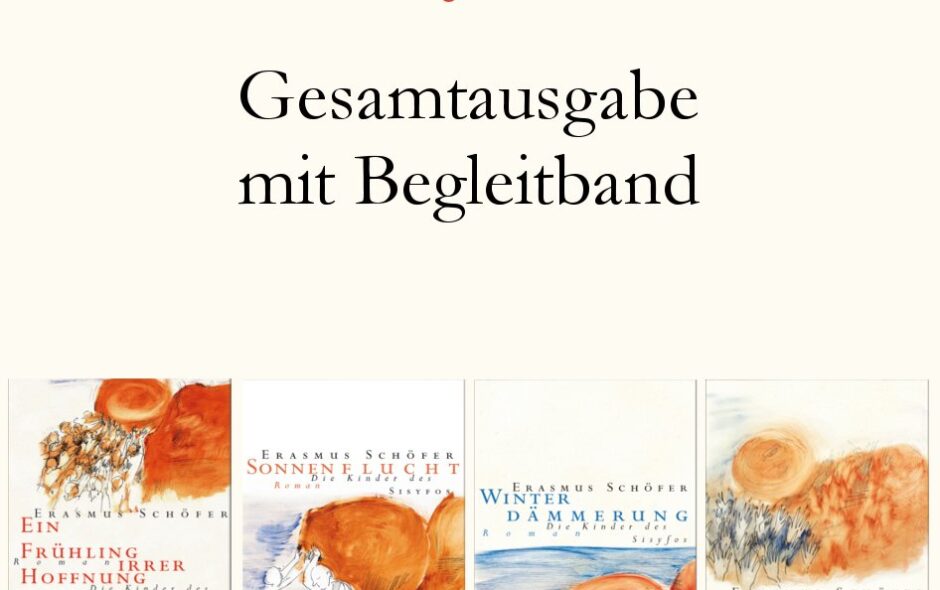

2018 hat der Dittrich-Verlag eine fünfbändige Paperback-Ausgabe von Erasmus Schöfers Romantetralogie »Die Kinder des Sisyfos« herausgegeben. Erasmus Schöfer und Jens Jürgen Korff haben dafür gemeinsam einen Begleitband »Quellen des Widerstands – Die Welt der Kinder des Sisyfos 1968–1989« geschrieben. Volker Dittrich besorgte 2019-2021 gemeinsam mit dem Autor vier Hörbücher, in denen Erasmus Schöfer seine vier Romane selber vorliest. Sie sind bei buecher.de und thalia.de als Downloads verfügbar.

- „Ein Frühling irrer Hoffnung“ als Hörbuch bei buecher.de / bei thalia.de

- „Zwielicht“ als Hörbuch bei buecher.de / thalia.de

- „Sonnenflucht“ als Hörbuch bei buecher.de / thalia.de

- „Winterdämmerung“ als Hörbuch bei buecher.de / thalia.de

Der Begleitband »Quellen des Widerstands« enthält vor allem ein kommentiertes Sachregister und ein kommentiertes Personenregister, ersteres mit rund 1360 Begriffen und Erklärungen. Hier vier Leseproben:

KPD, Kommunistische Partei Deutschlands, Ende 1918 unter Führung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gegründet (*Kommunisten); wurde 1919/20 von SPD-Führung (namentlich Reichswehrminister Gustav Noske) und faschistischen *Freikorps blutig bekämpft; verpasste möglicherweise 1923 die Chance einer Revolution der deutschen Arbeiterklasse. 1921 Gründungsmitglied der Kommunistischen Internationale (Komintern). Bei der Reichstagswahl Nov. 1932 im Schatten der Weltwirtschaftskrise erreichte sie knapp 13 % der Stimmen, mit Hochburgen in Berlin, Hamburg, dem Ruhrgebiet und Sachsen/Thüringen. Nach dem *Reichstagsbrand begann 1. März 1933 schärfste Verfolgung durch das Naziregime. Mehrere Verhaftungswellen brachten bis 1935 den Großteil der Aktiven in *KaZet-Haft, wo viele getötet wurden, darunter der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann. Ab 1941 organisierten sich wieder illegale Gruppen im antifaschistischen *Widerstand, die 1944 fast alle zerschlagen wurden (Anton Saefkow, Bernhard Bästlein, Theodor Neubauer, Georg Schumann, Wilhelm Knöchel u.a.). Eine Exilführung um Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht residierte in Moskau und kehrte 1945 nach Berlin zurück. 1945/46 betrieb die KPD den Zusammenschluss mit der SPD zu einer Sozialistischen Einheitspartei, die die Tradition der Einheit der Antifaschisten fortsetzen sollte. Das gelang nur in der Sowjetischen Besatzungszone, wo die KPD in der *SED aufging und ab 1949 in dieser Form zur diktatorisch herrschenden Regierungspartei der DDR wurde. In der BRD bekämpfte die KPD (mit 5,7 % der Wählerstimmen 1949) die Spaltung Deutschlands, die *Wiederbewaffnung und den Eintritt der BRD in die NATO. Deshalb wurde sie im *Kalten Krieg 1956 vom Bundesverfassungs-gericht verboten. Die KPD existierte illegal fort; ihre Aktiven schlossen sich teilweise der *DFU an. 1968 wurde als Nachfolgepartei die *DKP gegründet. I. 283ff, 286, 298, 349, 361, 363 | II. 144, 278,336f, 526 | IV. 563

Notstandsgesetze, Notstandsverfassung, eine Mai 1968 von der *Großen Koalition im Bundestag verabschiedete Änderung und Ergänzung zahlreicher Artikel des Grundgesetzes, die für den Fall eines »inneren Notstands« (Aufruhr, Revolution) oder eines »äußeren Notstands« (Krieg) Grundrechte wie das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10) oder die Freizügigkeit (Art. 11) einschränkt, den Einsatz von Bundeswehr und *Bundesgrenzschutz im Innern und eine Zentralisierung der Polizeikräfte erlaubt, und einen Gemeinsamen Ausschuss von Bundestag und Bundesrat bildet, der das Parlament vertritt. Viele Kritiker aus den Gewerkschaften, Hochschulen und FDP sahen darin Vorboten einer neuen Diktatur, befürchteten z. B. ein gewaltsames Vorgehen des Staates gegen Streiks. Erste Entwürfe (1958, 1963, 1965) sahen noch weitergehende Vollmachten der Bundesregierung vor. Der Protest gegen die N. (oft polemisch als »NS-Gesetze« abgekürzt) war ein wichtiger Kristallisationspunkt der *Achtundsechziger und der *APO. I. 26, 157, 226, 252-259, 266, 283, 308, 340, 354, 384, 387-397, 404-410, 429f, 437, 447-461, 473 | II. 52, 327, 342, 593 | IV. 36, 200, 372, 487

Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, eine 1970 in Köln und Hamburg gegründete Bewegung von Schriftstellern, die einerseits die Arbeitswelt, vor allem die industrielle, zum Gegenstand literarischen Schreibens machen, andererseits Arbeiter zu Schriftstellern fortbilden wollte, die selbsttätig ihre Erlebnisse in der Arbeitswelt literarisch verarbeiten. Der W. ging als Abspaltung aus der Dortmunder *Gruppe 61 hervor, deren Mehrheit sich 1970 weigerte, ein Programm der Aktivierung von Arbeitern mitzutragen. Der W. organisierte sich in lokalen Werkstätten (u. a. in Augsburg, Hamburg und Köln) und erfasste Mitte der 1970er Jahre über 400 Aktive. Kommunisten der *DKP wie Erasmus Schöfer als erster Vorsitzender (1970-73) spielten eine führende Rolle, was zeitweise umstritten war. Der *Fischer Verlag veröffentlichte bis 1988 60 Titel des W. in einer Taschenbuchreihe; weitere Titel erschienen im *Bund-Verlag. II. 15, 58, 93f, 123, 149, 158, 203, 223, 228, 260, 283, 300f, 307, 363ff, 390ff, 417-436, 447-461, 473ff, 499ff, 523-528, 552, 581-588 | IV. 48f, 74f, 79, 81ff, 166, 185, 320, 325, 327, 348, 374f, 450

Wyhl 1975: In dem badischen Dorf Wyhl bei Breisach am Kaiserstuhl begann 1973 die Planung eines Atomkraftwerks, die sofort auf heftigen Widerstand in der Bevölkerung stieß (*Bürgerbewegung, *Bürgerinitiative (Wyhl)). Es sollte der Anfang einer groß angelegten Industrialisierung des Oberrheintals sein. Bei einem *Bürgerentscheid entschieden sich 55 % der Bürger dennoch für den Verkauf des Geländes an den Bauherrn. 1975 besetzten Aktivisten den Bauplatz und errichteten ein *Hüttendorf. Der Widerstand verband sich mit elsässischen Bürgerinitiativen gegen den Bau eines *Bleiwerks in Marckolsheim, wo ebenfalls der Bauplatz besetzt wurde. 1977 verkündete ein Gericht den Baustopp. Das AKW-Projekt wurde als „nicht durchsetzbar“ aufgegeben. Schauplatz des Romans »Zwielicht«. II. 153-345, 402, 436 | IV. 147, 153, 165, 171, 177, 180f, 185, 192, 195, 325, 361, 527f, 552, 555, 562